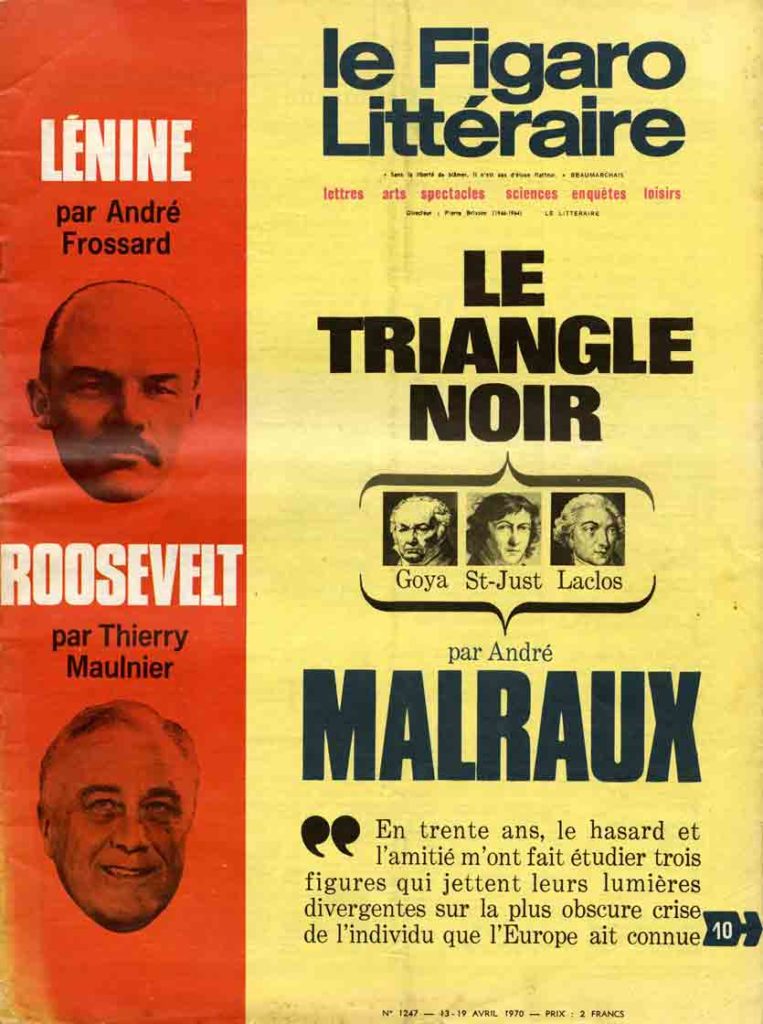

André Malraux : «Préface au Triangle noir», Le Figaro Littéraire, 13-19 avril 1970, n° 1247, p. 10-11. Inédit.

Depuis ses Antimémoires, sortis à l'automne 1967, André Malraux n'avait rien publié. Ayant, l'année dernière, à la suite du général de Gaulle, mis un terme à sa carrière politique, il se donne de nouveau entièrement à son métier d'écrivain. Pour sa rentrée, il va publier très prochainement chez Gallimard Le Triangle Noir, où se mêlent l'ancien et le nouveau Malraux.

Le Triangle noir désigne Goya, Laclos et Saint-Just et réunit en un seul volume les essais qu'André Malraux leur avait autrefois consacrés. Il s'agit de l'article sur l'auteur des Liaisons dangereuses, publié avant la guerre dans la N.R.F. et repris en 1939 dans l'ouvrage collectif Tableau de la littérature française, de Corneille à Chénier; de la préface aux Dessins de Goya du musée du Prado, qui date de 1947, et qu'il devait développer quelques années plus tard dans son essai Saturne, essai sur Goya; enfin, de la préface au Saint-Just d'Albert Ollivier, écrite en 1954.

Le texte – inédit, lui – que nous publions aujourd'hui est la préface à ces trois textes maintenant réunis. Nous sommes d'autant plus heureux de l'offrir à nos lecteurs que jamais une préface d'André Malraux n'est indifférente : qu'on se rappelle, par exemple, celle qu'il a écrite en 1932 pour L'Amant de lady Chatterley et celle dont il faisait précéder Sanctuaire, en 1933.

* * *

En trente ans, le hasard et l'amitié m'ont fait étudier trois figures qui jettent leurs lumières divergentes sur la plus obscure crise de l'individu que l'Europe ait connue avant celle qui s'impose à nous.

Laclos ne fait que poser le problème. Comme devant tant d'œuvres de notre temps – pas seulement littéraires – le lecteur des Liaisons eût pu dire : «Ça ne peut pas durer ainsi.» C'est ce que répond Goya, en faisant de la condition humaine l'objet d'une accusation fondamentale, à laquelle il refuse de répondre par une transcendance; c'est ce que répond Saint-Just, en faisant appel à la quasi-transcendance qu'est à ses yeux la nation. Et après tant d'événements, tant de morts, tant d'espoirs, nous nous retrouvons en face de ce que Goya et Saint-Just répondaient à Laclos.

L'un fait appel aux puissances des ténèbres, l'autre à celles de l'action. A quelle fin ? Fonder l'individu ? Saint-Just ne s'intéresse point à lui-même, et qu'est-ce que l'individu de Goya, même si nous l'appelons Goya ?

Derrière Saint-Just, il semble que se lève l'ombre de Napoléon. Nous verrons comment. Devant Goya s'étend l'ombre de Sade. Il y a un dix-huitième siècle qui va des grands Anglais et des grands Français à Napoléon; et une fin de siècle à demi clandestine, qui annonce peut-être notre temps, et met l'homme en question, au moment où la Révolution française apporte la plus véhémente affirmation de l'individu.

Bien que la rupture commence cent ans plus tôt, c'est au dix-huitième siècle qu'elle prend tout son sens : l'abandon radical de la chrétienté. Nous ne pouvons imaginer, au temps de Saint Louis, l'absence de convergence entre l'œuvre d'un écrivain (ici Laclos), d'un peintre (ici Goya) et d'un chef politique, vraisemblablement alors un chef militaire (Saint-Just). La divergence serait criante; et plus singulière qu'il ne semble, car ces trois hommes, s'ils se rencontraient dans quelque enfer ou quelque purgatoire, s'accorderaient sur une valeur suprême commune : la Raison, qu'ils ont tous trois proclamée expressément, comme Sade et comme l'empereur. Mais il semble qu'en ce temps la valeur suprême se joue des hommes. Entre celle qu'ils reconnaissent et ce qu'ils expriment, quelle relation s'établit ? Notre temps a rêvé d'une convergence semblable à celle de jadis, à celle des civilisations du sacré, et par laquelle Einstein rejoindrait Bergson et Picasso. En rêvons-nous encore ? La fin de la transcendance a donné une autonomie sans précédent à la volonté de création. L'inconscient ravage sans doute Goya, il ne ravage ni Laclos ni Saint-Just : ce n'est pas lui qui les sépare, c'est que, dans la grande chrétienté, la création était ordonnée par la foi. Alors qu'elle ne l'est plus par la Raison, qu'elle vénère. Chacun de ces trois hommes, isolé, lui semble soumis; rapprochés, chacun semble retrouver son indépendance. Ce qui les oppose fondamentalement, ce n'est ni la valeur suprême ni la signification du monde sur laquelle ils sont prêts à s'accorder : c'est que les volontés créatrices imposent alors une divergence jusque-là épisodique. Peut-être Léonard était-il un peintre (et il n'était pas seulement un maître de la Renaissance avant d'être un peintre); Goya est certainement un peintre avant d'être un homme du dix-huitième siècle. Et de quel dix-huitième siècle ? De celui de Montesquieu, de Voltaire et de Rousseau, de la Raison qu'il proclame ? Ou du trouble moment où, au-dessous des valeurs que l'Occident exaltera pendant deux siècles, l'ombre des sorcières espagnoles se mêle à celle des tortionnaires de Sade ?

Les trois personnages ont en commun un domaine essentiel chez Laclos, accidentel chez Goya et chez Saint-Just, et qui n'eût pas rassemblé leurs prédécesseurs : l'érotisme. Cet érotisme si étranger à la joyeuse lubricité de la Renaissance, bataille de polochons et de filles bien en chair, cet érotisme intrus au temps d'Organt dans l'austère destin de Saint-Just, assez sadique dans les Liaisons, dans maintes gravures de Goya, dans sa Maja desnuda en instance de viol… Héritage de la littérature libertine ? Souvent elle n'était pas elle-même sans sadisme; et lorsqu'elle l'était, quoi de commun entre elle et Goya ? Cet érotisme ne vaudrait pas qu'on s'y arrête, s'il n'était que la suite de la gaillardise; mais il est celui dont Sade écrira l'épopée rhétorique, maniaque et sans précédent. Or l'érotisme pose à l'individu les questions que lui pose toute intoxication; et celui de la fin du siècle pose celles qui, chez Sade, appellent nommément une éternelle mise en question de Dieu, donc de l'homme. La sexualité est un domaine trop profond pour qu'une époque entière, dans l'Europe presque entière, le lie vainement à la cruauté, ou au moins à la contrainte. Les efforts de Sade pour légitimer l'érotisme par la Raison sont comiques et curieux; ceux de Goya pour légitimer par elle son monde nocturne ne sont pas comiques, mais certainement singuliers.

Il reste que tout sadisme – et Sade lui-même le montre mieux que Laclos – semble la volonté délirante d'une impossible possession. Et cette poursuite sans fin n'est pas seulement, en ce temps, du domaine érotique. La Raison y joue souvent un rôle inattendu – peut-être parce qu'il est dans la nature de l'homme d'être obsédé par l'insaisissable. Si celui-ci s'appelle Dieu, il ordonne le monde, fait échapper l'homme au personnage traqué en fuite vers l'inconnu, que nous trouvons chez Saint-Just comme chez Laclos et chez Goya. On a cru que la Raison domestiquerait l'insaisissable, parce qu'elle le rejette; chez Goya et Sade, elle ne sert qu'à le justifier. Loin de le domestiquer, elle le libère.

Dieu a disparu, mais le diable est resté. Malgré les procès de sorcellerie, il était presque absent des grandes œuvres du dix-septième siècle; à cinquante ans, les empoisonneuses se retiraient au couvent, et même l'innocent Saint-Simon fera ses retraites à la Trappe. Il n'y a pas de retraites pour nos possédés; la Raison permet à Satan de reparaître dans le rêve, comme plus tard la logique totalitaire des camps d'extermination le fera reparaître sur le monde.

Le diable semble un bon fournisseur de l'insaisissable, mais seulement parmi d'autres. L'insaisissable est un peu visible dans les Liaisons, bien qu'il oriente toute cette chronique de démons mineurs, comme le montre le rapprochement de Laclos avec Sade; il est éclatant chez Goya, par son génie même, par les interrogations qui servent de légendes aux Caprices, par les Peintures noires. Il l'est aussi chez Saint-Just.

Moins apparent, parce que l'action semble toujours s'opposer à l'insaisissable. Pourtant celle de Saint-Just a été orientée par la terreur, qui lui échappait de plus en plus, et par l'idée qu'il se faisait de l'armée révolutionnaire. Nous verrons qu'il attendait de la France une immense armée libératrice, dont le reste de la nation n'eût plus été que l'intendance. Cette conception islamique, qui appelle les soldats de l'an II, restera le ferment de l'armée consulaire, puis de la garde. Mais pour Napoléon, l'Etat ne sera pas l'intendance. Pour Saint-Just, la guerre n'était pas moins insatiable que pour l'empereur; et elle n'était pas liée au génie d'un grand capitaine, mais à la vocation d'un peuple. Cette guerre avait pour ennemi le monde des rois, c'est-à-dire, confusément (d'une confusion assez lucide) la terre entière. Pour elle aussi, le véritable ennemi n'était pas seulement l'adversaire.

Comme le drame de notre jeunesse contemporaine, celui de cette époque refuse son objet, même lorsque, avec Saint-Just, il semble le définir. (Et cet objet inaccessible, ou rejeté, n'est peut-être pas pour rien dans Thermidor, et dans l'étrange acceptation de la guillotine par les âmes sensibles.) L'obsession de l'insaisissable devait faire surgir assez vite la question à l'affût depuis le début du siècle : que peut la Raison pour l'individu – que peut-elle contre la destinée ?

Le siècle avait différé de répondre; d'abord parce que, comme le dix-neuvième en face de la science, il avait trouvé dans son combat, à défaut de réponse, une solution provisoire. Ni Saint-Just ni Goya ne se satisfont des solutions de Voltaire. Le premier attend la sienne du bouleversement du monde; le second l'attend de l'expression de l'autre monde. Ce qui affleure alors, c'est l'interrogation sans réponse sur le sens de la vie, ou sans autre réponse que la création – du roman, des tableaux, de la République. Un temps qui ne trouve plus son sens dans l'âme des hommes le trouve dans leur action. Comme il peut.

La création sociale décisive de la Raison, au dix-neuvième siècle, sera l'ambitieux : Napoléon, et ses héritiers dans la fiction, Julien Sorel, Rastignac, tant d'autres… Mais Napoléon, successeur de Saint-Just en cela seulement (car Saint-Just n'avait rien de commun avec un «rassembleur de terres») voulait sans doute les honneurs pour atteindre l'insaisissable. Si le général de Laclos est ambitieux à sa manière, Goya trouve de plus sauvages chats à fouetter; et Saint-Just n'est ambitieux que comme Mahomet. C'est au-dessous du vaste filet de l'ambition, que le dix-huitième siècle finissant étend ses tentacules. Elle ne les recouvrira jamais tout à fait, ni chez Napoléon ni même chez Balzac. La Révolution française, les guerres de l'Empire, la naissance de «l'individualisme social» ont recouvert maintes créations de la fin du siècle (pas seulement en France) comme si les sorcières de Goya, voire celles de Laclos, prophétisaient Austerlitz et le Conseil d'Etat; mais le romantisme retrouvera ces sorcières, et un siècle plus tard, l'histoire littéraire redécouvrira Sade. Alors nous tiendrons les maîtres de l'insaisissable, qui se crurent les héritiers de la Raison, pour les plus troublants prédécesseurs de l'irrationalisme. Ce que nous allons rencontrer, au-dessous de la création ou de l'action, tantôt en liaison avec telles tendances des maîtres antérieurs, Rousseau surtout, tantôt contre eux, c'est la plus profonde mise en question de l'homme que l'Occident ait affrontée depuis Luther – jusqu'à la nôtre.