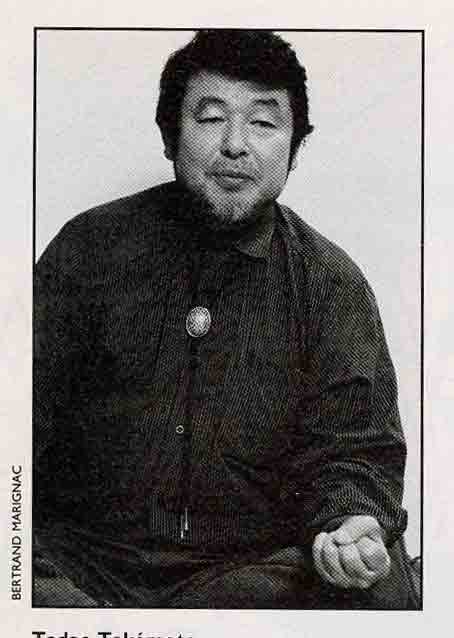

Le traducteur japonais des Antimémoires d'André Malraux, Tadao Takémoto, nous parle de son grand ami visionnaire, de la mystique, de l'art, de la crise du monde moderne et de l'urgente nécessité de réveiller l'idéal perdu de la chevalerie.

Cinquante ans après, Tadao Takémoto se pose toujours la question : pourquoi est-il tombé si gravement amoureux de la France, alors qu'il était encore un garçon de seize ans, au milieu des années quarante ? Tokyo gisait, anéantie par les bombardements américains, et le lycéen Takémoto, descendant d'une noble lignée de samouraïs (prononcez «samourayï»), pris par le plus improbable des engouements, s'échinait à déchiffrer les Poèmes saturniens de Verlaine et Adolphe de Benjamin Constant. «Pourquoi ?» La question le hante. Confusément, son attirance pour la France participait, sent-il aujourd'hui, d'un élan mystique particulier : «J'étais fasciné de découvrir que, pour les Français, on pouvait faire appel au sacré pour parler de la peine d'une femme amoureuse. Cette résonnance, si inattendue pour le jeune Japonais que j'étais, me troublait infiniment. Plus tard, notamment après que j'ai découvert Rembrandt et Vermeer, une femme japonaise me parla du mystère de l'art, dont les maîtres savent faire pleurer, et j'ai mieux compris la mystique occidentale, dans laquelle la spiritualité, l'émotion et l'art s'unissent en un seul élan.» A ces mots, l'Occidental s'étonne à son tour, persuadé que ce sont là, précisément, des subtilités asiatiques. Comme s'il fallait toujours le miroir de l'autre pour se découvrir soi-même. Mais pourquoi précisément la France ? A cause d'André Malraux.

Les Japonais francophones se partageaient alors entre lecteurs de Gide et lecteurs de Valéry. Et voilà que le jeune Tadao Takémoto tombe sur La Condition humaine et La Voie royale. «Je me suis dit “Voilà ce que je cherchais” ! L'esprit et la lucidité de l'Occident engagés en Asie. Malraux m'apprenait que l'on peut mourir d'amour pour un autre pays que le sien, parce que l'on a découvert que les nuages y coulaient dans un plus grand ciel.» Rendu outrageusement francophile, par une sorte de retour de flamme, Tadao Takémoto deviendra l'ami de l'écrivain et l'un de ses traducteurs – en particulier celui des Antimémoires, – quasiment son disciple, et n'hésitera pas à affirmer : «André Malraux est le seul gourou occidental qui ait compris l'Asie et qui se soit fait comprendre d'elle.»

Malraux devenu ministre de la Culture du gouvernement de Gaulle, Tadao Takémoto se battra pour lui, contre les conservateurs japonais qui tenteront de s'opposer aux excursions du visionnaire français dans le monde shintoïste – parce qu'il avait l'intention d'en exposer certaines œuvres dans les musées français, ou simplement d'en visiter les hauts-lieux sacrés. Le moins que l'on puisse dire, pourtant, est que Tadao Takémoto ne se faisait pas une mince idée de son pays, au sens le plus traditionnel. Mais pour lui, la grandeur nippone s'était écroulée en 1945. Non en raison de la défaite, mais à cause de la soumission totale des Japonais au modèle socio-culturel américain.

«Contrairement à ce que s'imaginaient les conservateurs japonais ligués contre Malraux, ce grand visionnaire défendait l'âme véritable de notre nation, que l'on retrouve infiniment plus dans l'art zen du bouquet ou du tir à l'arc, ou dans un portrait d'un artiste du clan Fujiwara au XIIe siècle, que dans toute la production de Honda ou de Sony.» Nostalgie ultra-conservatrice ? La réalité est plus belle et mérite que l'on s'y arrête.

L'idéal chevaleresque

Ce que Tadao Takémoto regrette de la civilisation nippone ne se situe ni dans le passé ni dans l'avenir, ni dans un chauvinisme nostalgique ni dans un irréalisme délirant, mais dans cet Intemporel dont parlait Malraux et qui, par définition, intéresse toute l'humanité. Nous parlons ici de l'esprit de chevalerie.

«A leur manière, dit-il, bien des samouraïs étaient des chevaliers errants en quête du Graal. Sans doute leur quête était-elle moins explicite que dans l'idéal chrétien, qui autorisait l'amour le plus platonique que l'on puisse imaginer. Elle n'était pas moins vraie.»

A l'entendre, l'idéal des chevaliers errants chrétiens éclaire rétrospectivement le bushido (voie du guerrier) japonais, par une sorte de fraternité, révélant l'un des sommets anthropologiques de l'âme : le geste du don de soi, le don du geste gratuit. «L'idéal chevaleresque, reprend-il, voilà ce dont le monde d'aujourd'hui a le plus besoin ! La vertu morale, le courage physique, l'amour du geste gratuit, la défense des plus démunis, l'extrême tension vers un accomplissement total, conjoint à une extrême humilité.

«Or que sont devenus les chevaliers ? Les vôtres, en France, ont disparu les premiers, en dépit du nombre impressionnant des ordres se réclamant de leur lignée, et malgré une période de splendeur extraordinaire – dont vous auriez avantage à vous souvenir qu'elle culmina au Moyen-Orient, dans une quasi-symbiose avec le monde arabe, avec les retombées architecturales, alchimiques et algébriques que l'on sait. A la fin de l'Ancien régime, vos chevaliers n'étaient plus, depuis longtemps, que l'ombre d'eux-mêmes. La noblesse d'empire instituée par Napoléon – dont Malraux disait : «Un grand esprit dans une petite âme» – déboucha sur une mascarade. Plus convaincante fut, de prime abord, l'Ordre des chevaliers de la Libération, par lequel de Gaulle fit reconnaître le mérite des résistants à la barbarie nazie.

A certains moments, un pessimisme radical obscurcit le regard du lettré nippon qui nous fait face : «Aujourd'hui, lance-t-il, nous entendons beaucoup parler de spiritualité. Mais nous voyons aussi se multiplier les sectes. Au Japon, c'est effarant ! J'y ai vu, hélas, s'engloutir certains de mes meilleurs étudiants. Pourquoi ? Je pense que ces jeunes gens s'attendaient à ce que l'université leur parle du Sens, leur enseigne quelque chose sur la Vérité… Or l'université moderne n'est pas là pour ça. Son relativisme est total. Pire, sa philosophie profonde sous-entend qu'en réalité le monde est absurde. Résultat : les étudiants se tournent vers les sectes et nous entrons dans une ère d'obscurantisme.»

Paradoxe et effet pervers : l'idéal moderne, qui relativise tout et s'interdit l'idée même d'absolu – pour défendre l'individu contre le risque de pensée totalitaire – engendre une situation moyenâgeuse. Pourtant, quel esprit éclairé désirerait un retour à l'âge antérieur à la liberté individuelle ?

«Mais quelle liberté ?, ne peut s'empêcher de s'exclamer Tadao Takémoto devant le cercle de ses amis français de la Société des Gens de Gestes[1]. Assez d'imposture ! Nos contemporains, pris dans la logique implacable de l'Homo economicus, qui a tout chosifié, tout transformé en spectacle, sont-ils libres ? On nous présente la démocratie du salariat et des loisirs comme l'idéal vers lequel toute l'humanité devrait tendre. Ceux qui connaissent la société japonaise contemporaine savent qu'il y a rarement eu mensonge plus tordu. Les Japonais d'aujourd'hui vont très mal. Ils errent dans le brouillard – sans colonne vertébrale ni Graal !»

Le sanctuaire invisible

La réalité est, heureusement, plus complexe que les schémas que nous projetons sur elle. S'il est un domaine où les Japonais ont ainsi pacifiquement conquis le monde, après 1945, c'est bien celui des arts martiaux. Judo, karaté, kendo, aïkido… Aujourd'hui, quasiment aucun humain n'ignore ces disciplines, dont les lieux de pratique se sont multipliés. Or, dans leur principe, ces arts sont justement porteurs d'un idéal chevaleresque qui remonte aux samouraïs – la fonction de mort de ces derniers ayant été transmutée en fonction de vie…

Certes, dans le même temps qu'ils connaissaient leur formidable expansion, les arts du budo ont malheureusement perdu une grande partie de leur essence et de leur esprit originels, pour devenir de vulgaires matières à compétition, en proie à toutes les illusions de la dualité. Comme si quantité et qualité étaient décidément des catégories inconciliables… De quelle façon s'adresser donc à la grande masse, sans perdre l'esprit ?

[1] Dirigé par l'ancien collaborateur de Tadao Takémoto à l'université de Tsukuba, le maître de shintaïdo Albert Palma (qui publie au printemps 1998 Les arts martiaux japonais, dans la collection «Découverte» de Gallimard), la Société des Gens de Gestes est une association qui, partant d'une pratique gestuelle rigoureuse, sur un dojo, marie à sa façon l'idéal chevaleresque occidental et le geïdo (voie des arts) du Japon.