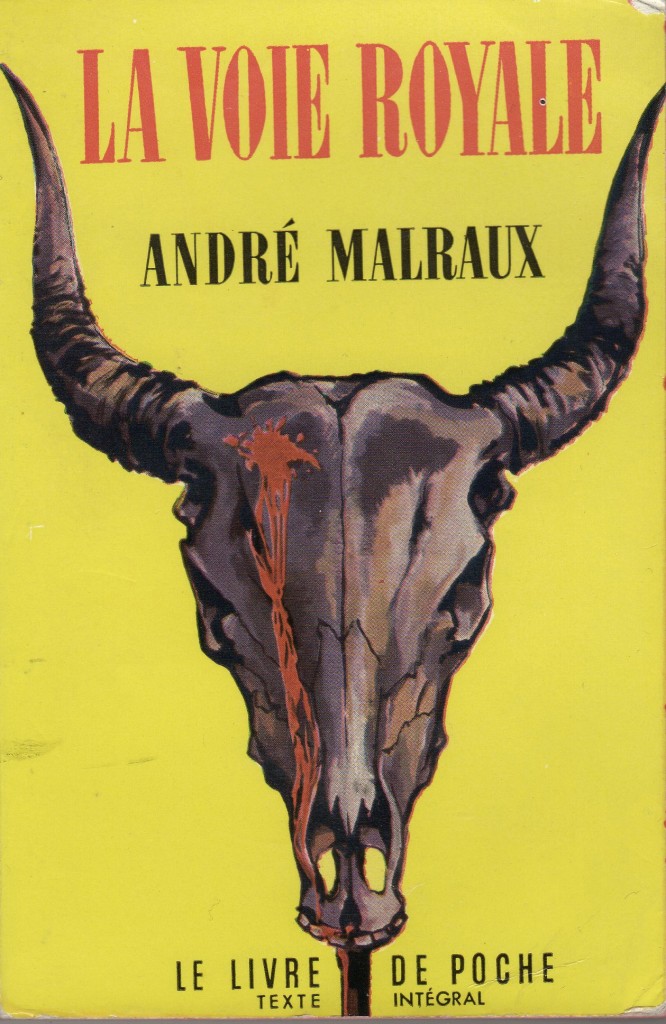

E/1958 — André Malraux : «En parlant avec André Malraux de La Voie royale», préface d'André Brissaud à La Voie royale, Paris, Le Meilleur Livre du mois, 1958, p. 9-27. Cette préface contient (p. 10-19 et 25) de nombreux passages d'un entretien accordé par Malraux à son auteur.

En parlant avec André Malraux de la Voie royale par André Brissaud

Extrait 1 :

— Qui êtes-vous donc, André Malraux, pour avoir fasciné et fasciner encore la jeunesse ?

Je le vois sourire à cette question tandis que son regard demeure sérieux et qu'il lance :

— Je n'ai pas de souvenirs. Je n'ai pas de biographie…

Extrait 2 :

Je me souvenais aussi que La Voie royale est une vision romanesque de l'aventure vécue par Malraux dans la jungle cambodgienne alors qu'il avait vingt-deux ans. Sorti de l'Ecole des langues orientales, chargé d'une vague mission archéologique, Malraux s'était embarqué pour le Cambodge avec sa jeune femme, l'Allemande Clara Goldschmidt. Un compatriote de celle-ci, antiquaire réputé, n'avait pas eu de mal à persuader le jeune couple que l'Administration française laissait à l'abandon des trésors d'art inestimables. Il s'agissait de s'enfoncer dans la jungle pour les découvrir, puis de les expédier en Europe où lui, l'antiquaire, se chargerait de les soumettre au plus haut cours à l'attention des collectionneurs éclairés. Malraux, dans son enthousiasme juvénile, ne vit sans doute que le romanesque de l'opération. L'affaire tourna mal : convaincu que les trésors appartiennent au «découvreur», il fit desceller quelques bas-reliefs d'un temple abandonné au plus profond de la jungle et tenta de passer avec la frontière siamoise; refoulé, ayant rebroussé chemin, il fut arrêté à Saïgon au moment d'embarquer et se vit l'objet de poursuites judiciaires. A Paris, l'affaire souleva à juste titre l'émotion des milieux littéraires. André Breton prit l'initiative d'une protestation à laquelle il rallia André Gide, Pierre Mac Orlan, Max Jacob, Pierre Drieu La Rochelle, Edmond Jaloux et quelques autres. Le «Pape du surréalisme» écrivit : «Malraux va se trouver empêché momentanément, et peut-être, hélas ! définitivement, de servir l'art de notre temps en France, de réaliser – qui sait ! – une œuvre plus haute que celle qu'il a menacée…» Malraux n'avait pourtant encore que peu écrit : Lunes en papier et Ecrit pour une idole à trompe (1921). Mais les écrivains dits «de droite» s'émurent à leur tour. Léon Daudet – qui jugera plus tard ses livres «traduits du charabia» rappela qu'André Malraux avait écrit dans la préface de Mademoiselle Monk : «Je considère Charles Maurras comme un des esprits les plus éclairés et les plus lucides de notre temps», et se joignit au mouvement. De mauvaise grâce, l'Administration dut céder et Malraux fut enfin gracié. En dehors de considération strictement juridiques, comment ne pas comprendre la frénésie de Malraux, sa conscience de posséder ce qu'il venait de découvrir après avoir surmonté les obstacles les plus difficiles qui soient ?

Devina-t-il le cheminement de mes pensées ? Malraux me dit :

— Pourquoi suis-je allé en Asie ? Vous savez que c'est la question que m'a posée Paul Valéry, lorsque je l'ai rencontré pour la première fois. La réponse serait peut-être simple, si je n'avais horreur de la complicité qui nous unit à nous-même par le mécanisme de la mémoire. S'il existe des hommes pour lesquels l'état de souvenir flottant dont est colorée la vie est un état secourable, et d'autres pour lesquels il est une permanente menace, la différence entre ces deux types – ce qui sépare irréductiblement Stendhal de Dostoïevski – est une des plus profondes qui puissent séparer les hommes.

Extrait 3 :

— Quand je suis parti pour l'Asie, reprit Malraux, j'étais déjà conscient et convaincu que contre le poids de destin qui menace tous les hommes, un seul d'entre eux voit s'offrir à lui une possibilité de recours : l'artiste. Lui seul, peut-être, se soustraira à jamais à l'inexorable dépendance que lui ressasse la mort.

— Mais dans vos romans, vos personnages ne sont pas des artistes : Claude Vannec et, à un degré supérieur, Perken sont des aventuriers; Garine et Borodine sont des conquérants; Kyo, Manuel et Hernandez sont des révolutionnaires; Vincent Berger est un intellectuel pur, mais pas un n'est artiste. Pour quelle raison, par quel chemin, dans quelle intention le romancier que vous êtes a-t-il été amené à écrire sur l'art et à affirmer qu'un seul homme voit s'offrir à lui une possibilité de recours : l'artiste ?

Vous oubliez La Tentation de l'Occident, me fit remarquer Malraux. J'ai écrit des romans, mais je ne suis pas un «romancier». J'ai vécu dans l'art depuis mon adolescence. Toutefois, je ne pense pas que le romancier crée pour s'exprimer, mais qu'il s'exprime pour créer, comme tout artiste. J'ai toujours eu la tentation du musée imaginaire et c'est au temps de mon amitié avec Max Jacob que j'ai entendu pour la première fois Les Voix du Silence. Un pays sans sculpture ni peinture est pour moi un pays muet : d'où la faiblesse de ma relation avec l'Islam. Je crois que la civilisation qui s'élabore avec notre siècle doit être celle de la fin de l'Europe ou (peut-être et) du premier héritage réel du passé. Mon problème est et reste celui d'une nouvelle prise de conscience de l'homme. Prise que j'ai tenté à partir du Musée imaginaire et qui affleure déjà dans La Tentation de l'Occident comme dans La Voie royale, dans le domaine qui m'est familier.