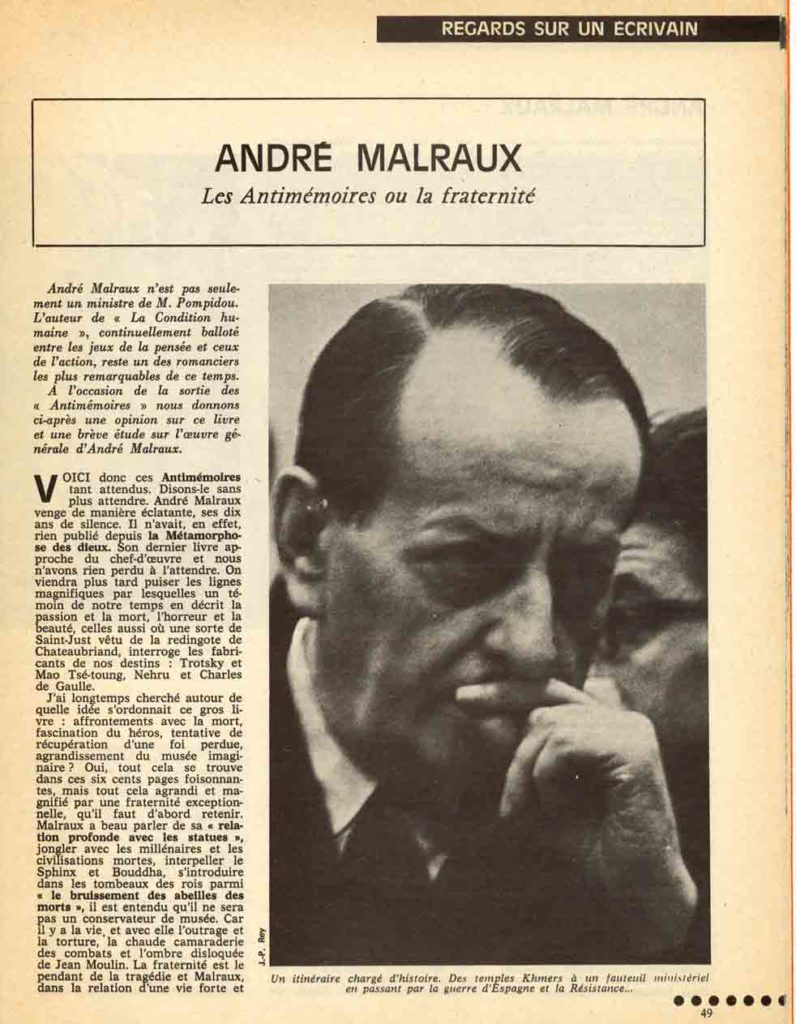

André Malraux n'est pas seulement un ministre de M. Pompidou. L'auteur de La Condition humaine, continuellement balloté entre les jeux de la pensée et ceux de l'action, reste un des romanciers les plus remarquables de ce temps.

A l'occasion de la sortie des «Antimémoires» nous donnons ci-après une opinion sur ce livre et une brève étude sur l'œuvre générale d'André Malraux.

Xavier Grall : «André Malraux Les Antimémoires ou la fraternité»

Voici donc ces Antimémoires tant attendus. Disons-le sans plus attendre. André Malraux venge de manière éclatante, ses dix ans de silence. Il n'avait, en effet, rien publié depuis La Métamorphose des dieux. Son dernier livre approche du chef-d'œuvre et nous n'avons rien perdu à l'attendre. On viendra plus tard puiser les lignes magnifiques par lesquelles un témoin de notre temps en décrit la passion et la mort, l'honneur et la beauté, celles aussi où une sorte de Saint-Just vêtu de la redingote de Chateaubriand, interroge les fabricants de nos destins : Trotsky et Mao Tsé-toung, Nehru et Charles de Gaulle.

J'ai longtemps cherché autour de quelle idée s'ordonnait ce gros livre : affrontements avec la mort, fascination du héros, tentative de récupération d'une foi perdue, agrandissement du musée imaginaire ? Oui, tout cela se trouve dans ces six cents pages foisonnantes, mais tout cela agrandi et magnifié par une fraternité exceptionnelle, qu'il faut d'abord retenir. Malraux a beau parler de sa «relation profonde avec les statues», jongler avec les millénaires et les civilisations mortes, interpeller le Sphinx et Bouddha, s'introduire dans les tombeaux des rois parmi «le bruissement des abeilles des morts», il est entendu qu'il ne sera pas un conservateur de musée. Car il y a la vie, et avec elle l'outrage et la torture, la chaude camaraderie des combats et l'ombre disloquée de Jean Moulin. La fraternité est le pendant de la tragédie et Malraux, dans la relation d'une vie forte et consciemment aventureuse, accorde la meilleure part à l'homme, malgré Katyn et Treblinka, malgré les Milices et les Démons. Dans sa conversation avec Mao Tsé-toung, celui-ci, figé dans la haute solitude du héros, lui déclare : «C'est toujours l'homme qui finit par gagner.» Malraux n'ajoute rien à cette réflexion et son silence apparaît comme un acquiescement. Il avait, en d'autres temps, décrit la tragédie de la guerre d'Espagne et nous nous souvenons que cela s'appelait L'Espoir.

Une quête tragique

Les différents chapitres des Antimémoires prennent pour référence les titres des ouvrages précédents : Les Noyers de l'Altenburg, La Voie royale, La Condition humaine. L'intention de l'écrivain est de montrer que la trajectoire de son œuvre ne contient pas de brisure. Il faut y voir aussi une preuve de coquetterie. Malraux a beau dire «qu'il ne s'intéresse guère à lui-même», nous en doutons un peu. Certes, il ne s'observe pas avec la complaisance d'André Gide lequel, dans son Journal, après l'analyse littéraire la plus pertinente, croyait devoir nous révéler la couleur de son slip ou le menu de son déjeuner. Malraux n'est pas Narcisse. Mais ces mémoires ne sont point aussi anti qu'il veut bien le dire. Si, à leur propos, dans un dialogue avec d'Astier de la Vigerie[1] il a parlé de Chateaubriand – lui aussi familier des grands et des princes, des ruines et des tombes – c'est parce qu'il se compare à l'auteur de René de quelque manière. Malraux du reste n'économise pas les pages où il nous conte sa propre aventure politique. Il faut lire le chapitre où il est chargé de préparer le référendum aux Antilles et en Guyane. C'est un Malraux qui fonce et trépigne, fustige l'opposition, limoge les incapables, un Malraux qui rugit et qui danse et contre-danse, s'agrippe aux micros, gueule la Marseillaise avec la colère d'un sans-culotte. Visiblement, le ministre est heureux de pouvoir montrer qu'il ne se contente pas d'être le chantre des actions des autres. On se demande alors s'il n'y aurait pas en lui un consul refoulé, blessé au fond du cœur d'avoir été choisi, non pour faire l'Histoire, mais pour écrire, sur elle.

Ah ! Chateaubriand, quelle ombre, quel modèle ! Qui se plaindrait d'une telle paternité ? Pour ces deux hommes de théâtre le décor est le même : le décor nocturne de la mort alterne avec celui de la parole dans la cité vivante. L'un a troqué le mot Dieu contre le mot Destin. Mais tous les deux sont des romantiques de l'Histoire.

Le livre – on pourrait presque dire cette symphonie du nouveau monde – s'ouvre sur des pages des Noyers de l'Altenburg. On y retrouve la famille Berger qui ressemblerait beaucoup, d'après certains critiques, à la famille Malraux elle-même. On apprend que le grand-père, croyant intègre et généreux, s'est donné la mort. Il y a là, vingt pages significatives où les êtres oscillent entre la fidélité à la foi du Christ et la fascination du néant. La tragédie s'annonce, la mort arrive. Un oncle, Walter, a naguère rencontré Nietzsche. Tout le monde dans la famille admire «la générosité de l'intelligence» du philosophe allemand. On l'appelle Friedrich, familièrement. Mais Walter a rencontré le père de Zarathoustra alors que la folie s'était déjà emparée de lui. Ainsi le premier mouvement de la symphonie est un mouvement tragique. Et tout ici – à part une excursion dans le farfelu – sera tragique. La quête commence. Quand Dieu est mort, il faut bien savoir ce qui reste…

L'art est un animal fabuleux

Malraux a perdu la foi après sa confirmation. De là vient en partie son insatiable curiosité, son interrogation fébrile des tombeaux et des dieux et surtout cette faim d'action qui l'habitera toute sa vie et le poussera dans les voies les plus périlleuses. Je me demande parfois si l'Action n'est pas la marque des esprits agnostiques. Pour un croyant, le monde est décrypté et ses mystères sont admis. Pour un agnostique, il reste à sonder cette énigme. Agir, en quelque sorte, c'est chercher.

Et voici Malraux au Caire, méditant sur les pyramides et sur les villes dont les princes sont des enfants : Toutankhamon. Nous retrouvons-là des pages éblouissantes, proches de celles qu'il nous avait laissées dans sa psychologie de l'art. Il écrit : «Ne durent que les réalismes d'outre-tombe et je découvrais que, pris en bloc, même l'art est un animal fabuleux». Cependant les ruines restent des ruines et les papyrus, des papyrus. L'âme des civilisations disparues erre au néant. Quelle ressemblance entre l'Egypte de Nasser et celle des Pharaons morts ? Aucune. On ne peut rester, quand on s'appelle Malraux, un antiquaire toute sa vie. Le voici donc empoignant son destin et courant l'aventure en Arabie. Avec Corniglion-Molinier, il survole le désert de Nubie où il espère trouver sous la croûte des sables, les palais de la reine de Saba. Rien. Au retour, l'avion est pris dans une tornade au-dessus du Maghreb. Malraux n'échappe à l'accident que par hasard. Il atterrit à Bône et ce qu'il découvre alors c'est la singularité de la vie. Tout aurait pu être autrement. Pourquoi ces casbahs blanches ? Pourquoi ces femmes parfumées se promenant à l'ombre de la ville ? Pourquoi ce gantier kabyle accrochant ses gants rouges au soleil ? Pourquoi le soleil ? Pourquoi le matin ? Pourquoi les hommes existent-ils vraiment ? Et au fait, pourquoi, moi, André Malraux, diplômé des Langues Orientales, pourquoi suis-je là, aujourd'hui, à Bône ? La vie n'est-elle pas fabuleuse, elle aussi, fabuleuse, mais réelle. Ah ! tout de même, c'est épatant de n'être pas mort dans les Aurès et d'être rendu à la vie fraternelle, bonne et fraternelle.

Où apparaît Satan

Plus loin d'autres pages où la mort, inéluctable et silencieuse, erre encore donnant tout son poids aux amitiés humaines. C'est l'évocation de la guerre de 1940, la chute du char – que commande Malraux – dans une fosse. Il s'attend à être matraqué par un obus allemand. Rien. Il retrouve ses amis. L'un s'appelle Bonneau. Un dur. C'est bien de retrouver Bonneau. Puis nous voilà en 1944. Malraux est capturé, en uniforme, par une patrouille de la division Das Reich. Il est collé contre un mur, bras en l'air. Sa bande molletière se débine. Ridicule. Un, deux, trois… Mais, non, les Allemands ne tirent pas. Ils s'esclaffent et baissent leurs armes. Dérisoire, ce n'est qu'un simulacre. Mais nullement dérisoires ces plaies et ce sang sur le visage des résistants qu'il croise et qui reviennent des caves de la Gestapo. Est-ce le fond de la nuit, le dégoût, le désespoir ? Non. Ces résistants n'ont pas parlé. On sort du royaume des bêtes et des salauds. Un paysan du Rouergue, vieux et cassé, a donné sa canne au prisonnier Malraux blessé à la jambe. Une religieuse lui remet, sur sa demande, l'Evangile selon Saint-Jean. «Je ressentais fortement que toute foi dissout la vie dans l'éternel, et j'étais amputé de l'éternel» écrit-il. Et plus loin, voici que cet esthète un peu hautain fait acte d'humilité en découvrant le travail quotidien de l'amour chez les êtres ordinaires : «Mon passé, ma vie biographique n'avaient aucune importance. Je ne pensais pas à mon enfance. Je ne pensais pas aux miens. Je pensais aux paysannes athées qui saluaient mes blessures du signe de la croix, à la canne apportée par le paysan craintif, au café de l'hôtel de France et à celui de la Supérieure. Il ne restait dans ma mémoire que la fraternité». Nous sommes loin du dialogue orgueilleux avec le Sphinx. Je ne crois qu'aux artistes qui bénissent.

[1] Dans L'Evènement n° 19-20.